自衛消防訓練のやり方

自衛消防訓練とは?

防火管理の選任が必要な建物に自衛消防訓練の実施義務も消防法により定められています。

特定用途防火対象物(飲食店や物品販売店舗、ホテルなど)不特定多数の人が出入りする用途では収容人員30名以上、非特定防火対象物(工場、倉庫、事務所など)従業員など決まった人だけが出入りする用途は収容人員50名以上で、防火管理者の選任が義務付けられています。

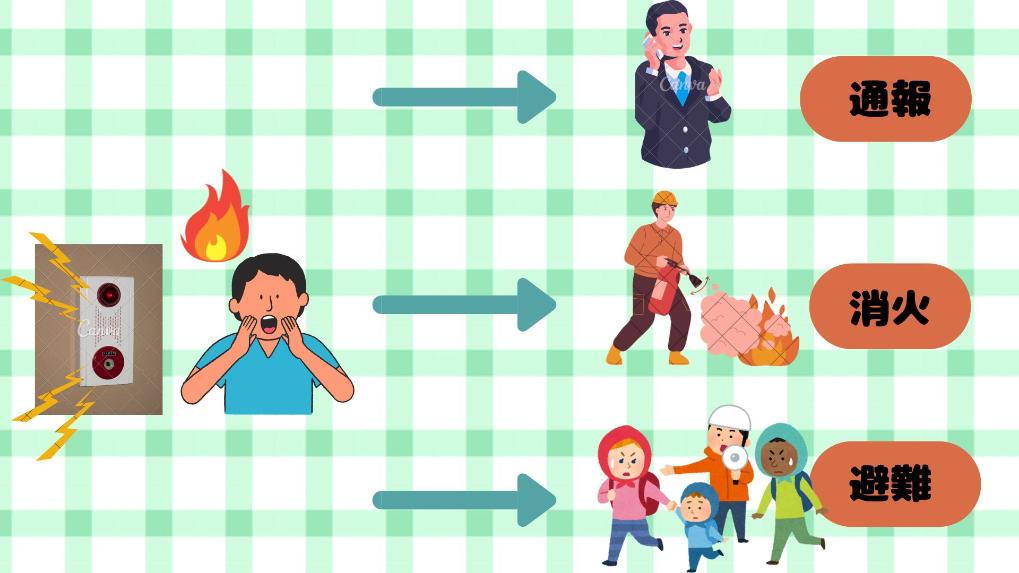

また先述のとおり、これらの建物は自衛消防訓練という消火・通報・避難訓練を行うことも合わせて消防法により定められています。(消防法第8条、消防法施行規則第3条第10項)

| 建物用途 | 訓練回数 |

| 特定防火対象物 | 年2回以上 |

| 非特定防火対象物 | 消防計画に定めた回数(少なくとも年1回以上) |

上記に当てはまらない小規模な建物であっても義務ではありませんが、訓練の実施を推奨しております。

訓練手続きの流れ

訓練の実施方法

消火訓練

訓練用消火器(消防署で貸出行っております)や事業所備え付けの消火器を使った訓練です。

消火器の設置位置や使い方を確認します。

初期消火を行うことで被害を少なくするための大切な訓練です。

屋内消火栓(又は屋外消火栓)などが設置されている事業所は実際に火元へ向けてホースを延長したり屋外で放水したりと取扱い訓練を行うことも大切です。

通報訓練

実際に119番かけて通報の訓練を行います。万が一の場合はつい慌ててしまい住所や建物名も分からなくなってしまうケースがあります。

そうならないように訓練を日頃からしっかり行うことが大切です。

通報例

通報者:119番を発信する。

消 防:「はい,119番消防です。火事ですか?救急ですか?」

通報者:「火事です。」

消 防:「住所、場所はどこですか?」

通報者:「○○市○○町○○丁目○番○号 ○○○○です。」

消 防:「その建物は何階建てですか?燃えているところは何階ですか?」

通報者:「○階建ての○階が燃えています。」

消 防:「逃げ遅れた人はいませんか?」

通報者:「○名が逃げ遅れています。」

消 防:「建物のどこで、何が燃えているかわかりますか?」

通報者:「北側の事務所で○○が燃えています。」

消 防:「近くに目標になる建物はありますか?」

通報者:「○○○○があります。(○○○○の北側です。)」

消 防:「あなたのお名前と連絡先を教えて下さい。」

通報者:「○○です。電話は○○○-○○○○です。」

消 防:「消防車はすでに出動していますので、安全な場所で消防隊を待っていてください。」

※住所と階数を確認した時点で、消防車は出動します。落ち着いてその後の詳細情報聴取にご協力をお願いします。

※実際の火災と区別するため事前に消防指令センターへ連絡をお願いしています。

連絡先は098-921-8119です。

また同日同時刻に2件までの受付となっていますので実施日時が決まりましたら石垣市消防本部予防課までご連絡ください。

連絡先は0980-82-4047です。

避難訓練

避難階段などを使用して安全に避難できる経路の確認や避難器具の使い方を確認します。

どこで災害が発生しているか確認し、なるべく煙の被害が少ない安全な経路を選択しましょう。

- なるべく「直接地上まで避難できる階段」を選択しましょう。

- エレベータは使用しない。(停電により閉じ込められる可能性があります)

- ハンカチ等を鼻と口に当て、煙を吸い込まないように低い姿勢で避難しましょう。

- 防火戸や防火シャッターがある建物では、防火戸等を閉じて火災の煙が他の居室に流れ込まないようにすることで、被害を最小限に抑えることができます。

訓練の全体的な流れ

自動火災報知設備が設置されている建物では煙や火災の熱に反応した感知器によって自動的にベルや音声で火災を知らされます。

その場合は受信機で発報区域(火災が発生している場所)を確認して消火器や懐中電灯などを携行し現場へ確認に行きます。

設置されていない建物は火災を発見した人が大きな声でその旨を周囲の人に知らせなくてはなりません。

知らせを受けたら数人で消火器を用意できるだけ集め現場へ向かい消火を行います。

同時に119番通報をする人、お客様や従業員の避難誘導を行う人で分担して活動します。

自身の避難経路も確認し身の安全第一で行動してください。

また、消防隊到着後は誘導や状況として逃げ遅れ、出火場所、危険物の有無、負傷者の有無を伝えるようにします。

訓練後は良い点も改善点も全員で共有を行うことが大切です。

踏まえた上で訓練を継続して行い、事業所の実態に合わせて一連の流れをスムーズに行えるようにしましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課

〒907-0002 沖縄県石垣市字真栄里668

電話番号:0980-82-4047

FAX:0980-83-6698

予防課メールアドレス yobou119@city.ishigaki.okinawa.jp

更新日:2025年09月22日